Die Aufarbeitung des Verhältnisses von Mission und Kolonialismus ist eine bleibende Verantwortung für das Leipziger Missionswerk. 2021 bis 2023 befasste sich das LMW intensiv mit dem Thema „glaubwürdig? Mission postkolonial“.

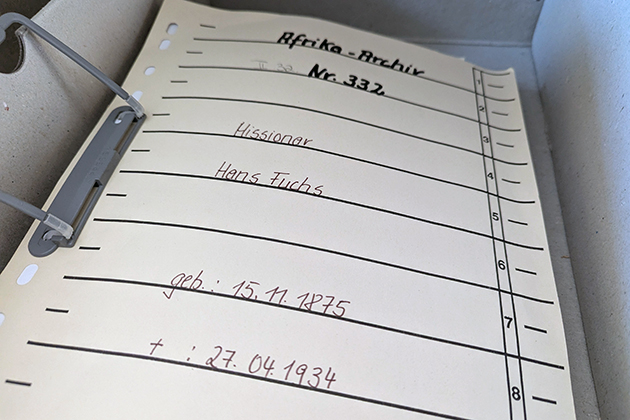

Im Januar 2025 erschien in der Zeitschrift „Leipziger Zustände“ der Beitrag „Internationale Proteste für die Rückführung von Ahn*innen. Eine Folge kolonial-rassistischer Forschungsgeschichte in Leipzig“ der AG Leipzig Postkolonial. Hier wird berichtet, dass Missionar Hans Fuchs Anfang des 20. Jahrhunderts „mehrere Schädel und ein Skelett an das Ethnologische Museum Berlin“ sandte.

Ein Mitarbeiter der Leipziger Mission war damit zweifelsohne an den menschenverachtenden, rassistisch-motivierten Entwendungen menschlicher Gebeine aus deutschen Kolonialgebieten und dem Handel damit beteiligt. Die Mitarbeitenden des Leipziger Missionswerkes sind tief erschüttert und betroffen und verurteilen dies scharf. Fuchs war absolut bewusst, dass er Unrecht beging. Sein Handeln ist durch nichts zu rechtfertigen.

In den angeführten Quellen – dem digitalisierten Schriftverkehr zwischen Missionar Fuchs und dem Direktor der Afrika- und Ozeanien-Abteilungen Felix von Luschan – von 1908 wird eindeutig belegt, dass es sich um 15 Schädel und ein Skelett aus der Pare-Region im Nordosten Tansanias handelte.

Missionar Fuchs hatte 1906 seine private, ethnografische Sammlung an das Königliche Museum für Völkerkunde verkauft. Im Nachgang wird er am 2. Mai 1907 erneut von Felix von Luschan angeschrieben:

„Wir haben ein ganz dringendes Bedürfnis nach menschlichen Schädeln und Skeleten [sic!] aus Ihrer Gegend. Sie würden sich ein / weiteres / [Einschub] sehr großes Verdienst um die Wissenschaft erwerben, wenn Sie uns recht viele Schädel und wo es angeht, Skelete einsenden wollten. Es gibt doch sicher auch Ihnen Gelegenheiten, auf eine durchaus einwandfreie und loyale Weise und ohne Erregung von Ärgernis Schädel usw. für die Wissenschaft zu retten, die sonst verloren gehen würden. Wir würden für die Kosten der Verpackung, des Transports usw. sehr gerne aufkommen und ich würde auch für die Mühe der Ausgrabens usw. eine reichliche Entschädigung zur Verfügung stellen.“

Fuchs antwortet am 28. Juni 1907:

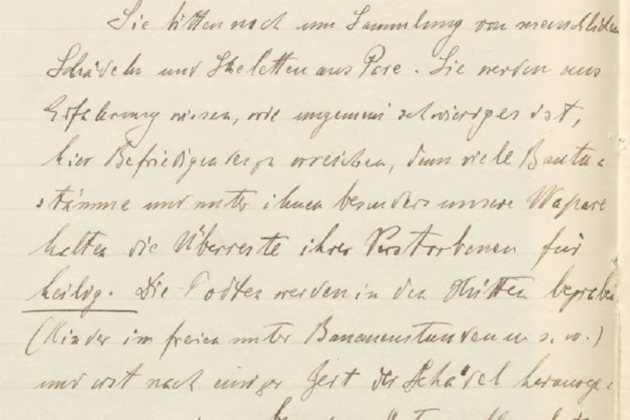

„Sie bitten noch um Sammlung von menschlichen Schädeln und Skeletten aus Pare. Sie werden aus Erfahrung wissen, wie ungemein schwierig es ist, hier Befriedigendes zu erreichen, denn viele Bantustämme und unter ihnen besonders unsere Wapare halten die Überreste ihrer Verstorbenen für heilig [Unterstreichung im Original]. Die Todten werden in den Hütten begraben (Kinder im Freien unter Bananenstauden u.s.w.) und erst nach einiger Zeit der Schädel herausgenommen, an einem besonderen Orte aufbewahrt und dort durch Darbringung von Opfern verehrt. Durch rücksichtloses Sammeln könnte also auf diesem Gebiete großes Unheil angerichtet werden. Gleichwohl, glaube ich, bietet sich dann und wann die Gelegenheit, unauffällig Schädel u. dgl. zu bekommen, aber nur mit Hilfe von skrupellosen Eingeborenen selbst, die aber dafür reichlich entschädigt werden müssen. Da Sie sich hierzu bereit erklären, so bitte ich Sie mir dafür einen entsprechenden Betrag bei der B.O.A. Bank, Daressalam, auf meinen Namen anzuweisen.“

Direktorin Annette von Oltersdorff-Kalettka erklärt dazu: „Der Fall von Missionar Fuchs offenbart für mich als Theologin einen tiefen Widerspruch zwischen dem biblischen Menschenbild und einer hierarchisch konstruierten Rassentheorie. In der Bibel wird jede Person als ein Geschöpf Gottes gesehen und damit ist die Würde jedes einzelnen Individuums zu achten. Auch bin ich schockiert darüber, wie Hans Fuchs als Seelsorger die Trauerrituale der Wapare missachtet. Einzelne Bemerkungen weisen darauf hin, dass er sich eines unrechten Verhaltens bewusst ist, dennoch handelt er gegen christlich-ethische Prinzipien.“

Der Fall von Missionar Fuchs verpflichtet uns dazu, noch genauer hinzuschauen, auf welchen Ebenen die Missionare in rassistische und kolonialistische Herrschaftsbeziehungen verwickelt waren. Wir sind dankbar für Hinweise durch postkoloniale Akteur*innen und Arbeitsgruppen wie Leipzig Postkolonial.

Das Leipziger Missionswerk bittet insbesondere die betroffenen Wapare-Familien um Vergebung. Dass sich ein Pfarrer, der sich in der Nachfolge Jesu Christi sieht, so eklatant dem christlichen Werteverständnis widerspricht, beschämt uns zutiefst. Als Begründer der Missionsstation in Shigatini, deren 125-jähriges Bestehen in diesem Jahr in Tansania gefeiert wird, genießt Missionar Fuchs bei unseren Partnern hohes Ansehen. Wir bedauern, dass wir das Jubiläum mit den Nachrichten trüben müssen, halten es aber für unsere Pflicht, das Wissen darüber transparent zu teilen.

Ob die damalige Leitung unseres Missionswerkes tatsächlich von den Vorgängen wusste oder gar den Auftrag dazu erteilte, wie in dem obengenannten Artikel unterstellt, geht aus den Quellen nicht hervor und wird derzeit geprüft. In der Personalakte finden sich dazu keine Hinweise.

Zur Person Hans Fuchs

Hans Fuchs wurde am 15. November 1875 in Reichenschwand in Mittelfranken als Sohn eines Ökonomen und Steinbruchbesitzers geboren. Der Dorfpfarrer rief in ihm den Wunsch hervor, Missionar zu werden.

Fuchs wurde von 1892 bis 1896 im Missionsseminar zu Neuendettelsau ausgebildet. Seine Ordination erfolgte am 21. Oktober 1897 in Ansbach. Am 1. Advent 1897 wurde er durch die Leipziger Mission in die Kamba-Mission in Ostafrika (heute Kenia) abgeordnet und erreichte Jimba am 21. Dezember 1897.

Zunächst arbeitete er dort und in Mbungu, wurde jedoch auf ärztlichem Rat in die Dschagga-Mission an den Kilimanjaro versetzt und im Oktober 1899 Missionar Emil Müller in Madschame (heute Machame) zugeordnet. Im Juli 1900 gründete er die Station Schigatini (heute Shigatini). Im Jahr 1904 wurde er in den Missionsrat berufen.

Fuchs verheiratete sich am 11. November 1907 mit Schwester Clara Wegner. Er wurde am 29. Mai 1916 zum Kriegsgefangenen erklärt und arbeitete im Kriegsgefangenenlager als Seelsorger für die dortigen deutschen Gefangenen. Im Januar 1920 wurde er schließlich in die Heimat gesandt, wo er in Buttenheim bei Bamberg arbeitete.

Am 11. Januar 1928 wurde Fuchs erneut nach Ostafrika verabschiedet. Er nahm seinen Wohnsitz in Schigatini und verheiratete sich, nach dem frühen Tod seiner ersten Frau, am 5. Mai 1929 mit Margarethe Keß. Er wurde stellvertretender Senior in Afrika.

Hans Fuchs verstarb am 27. April 1934 im Alter von 58 Jahren auf einer Dienstreise in Mwika. Er wurde in Schigatini beerdigt.

Quellen:

Der Briefwechsel von Hans Fuchs und Felix von Luschan ist auf den Seiten

352-365:

bzw. 423-438:

zu finden.